Ayer me encontré con un amigo de la infancia. Me lo encontré caminando por el paseo de Sant Joan. Me saludó muy efusivo y me presentó a su mujer. Le dijo que yo era Álex Nortub, el del Hotel junto a la vía. Su mujer respondió asombrada con un: ¿Álex Nortub, tú eres Álex Nortub? Yo dije que sí asustado. Nunca antes alguien había mostrado asombro al escuchar mi nombre. Entonces me contaron que siguen mi blog. Llevábamos tan solo dos minutos hablando cuando él sacó un teléfono móvil. Era uno de esos móviles enormes con una pantalla enorme. Me enseñó enseguida un enlace al Hotel junto a la vía. Accedió a mi hotel y me mostró diferentes entradas y su mujer y él empezaron a hacer un sinfín de comentarios sobre ellas. Yo me sentí totalmente abochornado. Como si estuviese desnudo en mitad del paseo de Sant Joan y les diera por comentar distintas partes de mi cuerpo, sobre todo mis partes más íntimas. Hasta ese momento nunca había sido yo consciente de que lo que escribo en mi blog fuese leído por alguien. Veía comentarios en las entradas, veía que el número de visitas aumentaba, veía que en otros blogs hay enlaces al mío. Pero lo cierto es que hasta ese momento, hasta ayer, cuando esas dos personas, ante mí, empezaron a escudriñar los entresijos de mi hotel, no había caído yo en la cuenta de que alguien siguiese mis pasos. Creía que los comentarios los dejaban mis padres y mi tía Leonor con diferentes nombres, sí, creía que eran personas de mi círculo más próximo las que visitaban una y otra vez mi hotel para que aumentara el contador de las visitas y yo estuviese contento. Les estaba muy agradecido por ello hasta ayer. No era yo consciente de que otras personas pudieran comentar y visitar mi hotel. Ahora me he dado cuenta de que sí, de que están ahí, al otro lado, y me inquieta sólo pensarlo. Ahora surgen muchas pregutas: ¿Quiénes son esas personas? ¿A qué se dedican? ¿Por qué visitan mi hotel? ¿Qué les resulta interesante? ¿Cada cuanto lo visitan? ¿De qué les sirve visitar mi hotel? ¿Es que acaso no van a dejar de visitarme nunca? ¿No se cansarán de mis fruslerías? ¿Saben que yo escribo lo que escribo por prescripción médica? ¿Desconocen que una vez estuve a punto de eliminar mi blog de la blogosfera y finalmente, cuando iba a hacerlo, me arrepentí? ¿Me habré cruzado alguna vez con alguien que sigue mi blog? ¿Es acaso necesario responder a alguna de estas preguntas? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez?

martes, 29 de septiembre de 2009

ALGUNAS PREGUNTAS SIN RESPUESTA

lunes, 28 de septiembre de 2009

NO LOGRO ENTENDERLO

Siempre escucho música mientras me ducho. Una vez casi me electrocuto por un descuido, desde entonces procuro que el aparato no esté cerca de la bañera. Preferiría no morir así. Me gusta cantar en el cuarto de baño. Hay allí una sonoridad que no encuentro en otro lugar de la casa. Cuando estoy en la ducha y canto me parece que no lo hago mal. Es el único lugar del mundo en el que me parece que no canto mal. En cuanto salgo de allí, en cuanto dejo atrás el cuarto de baño, enmudezco. Fuera de allí nunca canto. Ni siquiera silbo ni tarareo. Hasta me cuesta hablar. Suena tan bien mi voz en el cuarto de baño que quisiera que el mundo entero tuviera su sonoridad. Una vez, hace ya tiempo, en un ascensor con hilo musical me dio por ponerme a cantar algo de Sinatra. No he vuelto a repetirlo. Cuando la puerta se abrió una mujer me cazó cantando. Recuerdo que me miró como si estuviera loco. Por las mañanas, tras salir de la ducha, la música sigue sonando. También me lavo los dientes escuchando música. Me molesta mucho no poder cantar una estrofa que me gusta por tener el cepillo en mi boca. Procuro que el cepillado no coincida con ese momento. A veces me cepillo mal porque veo que se acerca esa estrofa que tanto me gusta. Quisiera poder explicarle todo esto a mi dentista cuando dice algo sobre mis caries. No me gusta, nada, que suene música mientras tengo al dentista encima, hurgando en mi boca. Creo que es el único lugar en el que detesto la música. Debería estar prohibido poner música en las clínicas dentales. Prohibiría también esa musiquita electrónica que ponen mientras uno espera que le atiendan al teléfono. Suelen ser composiciones famosas de gente como Beethoven o Vivaldi. Suelen hacer daño al tímpano. Una vez visité a un otorrinolaringólogo. Me fui de allí muy defraudado aunque me ayudara con un problema de oído. ¡No tenía música en su consulta! A día de hoy todavía no logro entenderlo.

miércoles, 23 de septiembre de 2009

UNA MIRADA PERIFÉRICA

He de reconocer que a veces me sorprendo pensando en ti. Te imagino leyendo esto, con tu mirada fija en la pantalla. Sé que tu mirada son también otras miradas, cierto cúmulo de atisbos ocultos que me inquietan. Pienso también en tus manos, junto al teclado. Pienso en tu postura ante la pantalla, una postura ligeramente encorvada, sin exageración alguna. Pestañeas a veces, también pienso en ello, no creas que lo olvido. Quien no pestañea no mira. Hay un estudio de la Universidad de Tokio que asegura que al pestañear perdemos quince minutos de cada película que vemos, que el cerebro hace una pausa de 450 milisegundos cada vez que pestañeamos y que, así, de esta manera, perdemos seis segundos de información por cada nuevo minuto de visión. Y yo sigo pensando que quien no pestañea no mira, ni ve. El párpado está controlado por un solo músculo. He leído en alguna parte que, relajando tan solo ese músculo, puede uno llegar a relajar todo el cuerpo. Los ojos ofrecen mucho más de lo que la gente imagina. Cuando enfocamos un objeto con la vista, hay también otras imágenes que llegan a nuestro cerebro a través de la visión periférica, a través de lo hay tras ese objeto o a nuestra derecha e izquierda. El entorno es importante. Intento ser consciente del entorno cuando miro. He leído también, que quien bloquea su visión periférica, quien enfoca un único objeto, termina creando una fatiga mental y un tipo de concentración basada en la tensión. No me gustaría llegar a eso. El entorno es importante. Mucho. Muy importante. Pero a mí, lo que en verdad me gustaría, lo que tantas veces he imaginado, sería tener ojos detrás, entre la coronilla y la nuca, ocultos tras el pelo. Sí, estarían ocultos para no asustar a la gente. La gente se asusta con facilidad cuando ve ojos que no están en su sitio. Y así vería lo que sucede a mis espaldas, tras de mí. También, de esta manera, con ojos detrás, utilizaría la visión periférica, por supuesto, no lo dudes. El entorno continúa siendo importante. A veces me sorprendo también pensando en tu entorno. Pero no saco mucho en claro. Pensar en el entorno de alguien a quien no conoces personalmente es absurdo. A menudo tropiezo con lo absurdo. Lo absurdo me tranquiliza. Me relaja más que el hecho de intentar relajar el músculo de mis párpados. Me relaja más que el hecho de estar pendiente del entorno, de la visión periférica. Pero el entorno, no viene mal repetirlo, es importante. Y absurdo. El entorno también es absurdo, y borroso, como un denso banco de niebla matinal descendiendo montaña abajo. Pero ahí está, nadie puede ya, a estas alturas, negarlo. Tan sólo debe uno mirar un objeto, el que sea, y echar una de esas miradas que escudriñan el entorno, una simple y valiente mirada periférica.

martes, 22 de septiembre de 2009

JOSEPH BEUYS

Creo que esta fase fue una de las más esenciales en tanto que me ha transformado completamente desde el punto de vista de mi constitución; hacía demasiado tiempo que iba arrastrando un cuerpo de aquí para allá. El proceso inicial fue un estado de agotamiento general, que, sin embargo, se convirtió rápidamente en un verdadero proceso de renovación. Las cosas que había dentro de mí debían transformarse del todo, había que tener un cambio que llegara hasta dentro de lo físico. Las enfermedades son casi siempre crisis espirituales en la vida, en las que se expulsan viejas experiencias y viejos procesos mentales, o bien se transforman, como fundidos en un crisol, de un modo totalmente positivo.

De modo que el ser humano es prácticamente también un enjambre de abejas, una colmena.

miércoles, 16 de septiembre de 2009

miércoles, 9 de septiembre de 2009

LO ÚNICO QUE TENGO

Durante los últimos tres meses, he adquirido una manía. Es una de esas manías sin importancia, una pequeña manía como otra cualquiera, una de esas manías que cualquiera puede adquirir en cualquier esquina.

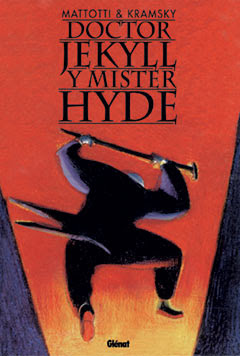

La manía consiste en que no puedo salir de casa sin llevar conmigo un ejemplar de El Doctor Jekyll y Mr.Hyde. Sí, en eso consiste, tengo que llevar siempre conmigo un ejemplar del libro de Stevenson; sino me siento huérfano, perdido y derrotado. Me alivia saber que siempre lo tengo a mano, que puedo abrirlo cuando quiera, al azar, y leer unas líneas. También me alivia el hecho de poseer 117 ejemplares diferentes del Dr.Jekyll y Mr. Hyde. Los tengo en diferentes idiomas, con ilustraciones y sin ellas, con tapas duras y blandas, de mayor y menor formato…

Aunque esto de coleccionar un mismo libro y tener la manía de no poder salir de casa sin un ejemplar, acarrea ciertos problemas. Cada día pierdo varios minutos –a veces hasta un cuarto de hora- decidiendo que ejemplar debo sacar a pasear. Pero no importa. Cuando salgo a la calle con un ejemplar del Dr. Jekyll y Mr. Hyde bajo el brazo, me siento otro. Y me digo que eso es lo que importa, que si yo fuese yo todo el tiempo, perdería la cabeza y no la volvería a encontrar.

Ya la perdí en una ocasión, pero apareció al poco tiempo. Y no quiero volver a perder mi cabeza. Es lo único que tengo.

martes, 8 de septiembre de 2009

LAS ESQUIRLAS DEL TIEMPO

Durante los últimos tres meses, he pasado a menudo ante la que fue la casa de Catherine, hoy deshabitada. Catherine era nuestra vecina en Meudón, una muchacha pelirroja de la que yo, en mi infancia, estaba enamorado. Desde la casa de mis abuelos se veía su puerta. Durante los últimos tres meses me he parado a menudo ante la fachada de su casa, recordando las muchas veces que esperé verla salir por aquella puerta. Tras las cortinas de la habitación que compartía con mi primo Eloy, observando por una leve rendija, pasaba horas esperando ver aparecer a Catherine.

Y hace unas semanas, allí, parado ante la fachada de Catherine, me dije que aquello me parecía perteneciente a otra vida, que aquellos recuerdos no parecen pertenecer a la vida que vivo ahora, ni a mi infancia, sino que parecen corresponder a la vida de otra persona, a otra vida muy distinta a la mía.

Pero fue sólo un momento de debilidad.Enseguida me dije que sí. Que son fragmentos de mi pasado. Migajas del ayer. Las esquirlas del tiempo.

viernes, 4 de septiembre de 2009

UNA BUENA SEÑAL

Durante los últimos tres meses, he comprado cada día el periódico Le Monde. El lugar en el que compraba el periódico Le Monde funcionaba también como papelería y estanco. Nada más entrar allí, me regocijaba cada día en el maravilloso olor a tabaco fresco que se respiraba en el ambiente. Y las manos me empezaban a temblar. Y, a veces, una gota de sudor recorría mi frente con lentitud, avisándome. Hace ya cinco años que deje de fumar y todavía se enciende un interruptor en mi cerebro que me empuja a soñar con un cigarrillo entre mis dedos tras haber inhalado una buena bocanada de humo infecto. Pero era solo cosa de un instante. Lo llevé lo mejor que pude. Rápido se me pasaba. Procuré no darle importancia. Sólo tenía que decirme que no me haría bien, que sería como darle lejía a un niño, o algo peor. Lo de la lejía me lo decía porque junto al lugar en el que compraba el periódico Le Monde, había una farmacia, y en el escaparate de la farmacia veía siempre uno de esos carteles en los que se avisa del peligro que corren los niños si se les deja a mano algún producto nocivo para su salud. Así que eso era lo que me repetía, que no me haría bien, que sería como darle lejía a un niño, o algo peor.

Acabo de darme cuenta de que en la “novela” que he terminado de escribir no menciono en ningún momento el tabaco.

No cabe la menor duda.

Es una buena señal.

jueves, 3 de septiembre de 2009

ATEMPORAL

Matisse y yo bajo una sombrilla de Miko

Matisse y yo bajo una sombrilla de MikoDurante los últimos tres meses, además de pasar días enteros escribiendo bajo una sombrilla de helados Miko, he hecho alguna otra cosa.

He estado alojado en un hotelucho la mar de acogedor. Con una terraza maravillosa, en la que, bajo esa sombrilla, además de terminar de escribir la “novela” que he estado escribiendo durante los últimos tres años, he pensado muy seriamente en dedicar mi vida a no hacer nada, o hacer lo menos posible. Me acostumbré además a visitar el cementerio en el que permanece enterrado mi abuelo Alain. Da la casualidad de que es el mismo cementerio en el que está enterrado el escritor Louis Ferdinand Celine. El cementerio de Meudón.

No existe, para mí, mejor lugar para pasear que un cementerio. Pasear y dejarse arrastrar por el sosiego que dispensa el silencio de los muertos. No existe mejor lugar para sentirse vivo. Deambular ocioso entre sepulcros me resulta siempre estimulante.

También me acompañaba Matisse en mis excursiones al cementerio. Allí lo llevaba siempre atado, con correa. No me hubiera hecho ninguna gracia encontrarle escarbando en el lugar equivocado. A menudo se paraba ante una tumba -siempre ante la misma tumba- y ladraba. Aquello me resultaba inquietante. Sobre todo porque era una tumba en la que había una lápida sin nombre. Pero, aún así, no dejé de pasar ni un solo día junto aquella tumba. Se convirtió en un ritual.

En el cementerio había un hombre con el que me cruzaba cada día. Iba vestido con un buzo verde. Supongo que era alguien dedicado al mantenimiento del recinto. Barajé también la posibilidad de que fuese un fantasma; no debe uno descartar posibilidad alguna. Un mañana me saludó y yo le devolví el saludo. Desde entonces nos saludamos todos los días. Una tarde me pregunto si tenía hora. Le respondí que no, que estaba de vacaciones y que nunca utilizo el reloj si estoy de vacaciones. Me contó entonces que él no podía vivir sin reloj, pero que el suyo se había estropeado aquel mismo día. También me dijo que era un auténtico maniático del tiempo, que si necesitaba yo saber el horario de algún tren o autobús de Meudón, no dudase en preguntárselo, que se los sabía todos de memoria. Tras decirme esto bajó la cabeza y se despidió. Se alejo entre las tumbas, con parsimonia, como un fantasma, arrastrando los pies sin prisa, con el sol muy bajo, anarandajo, dibujando su oscura silueta mientras se alejaba entre las sombrías cruces. Parecía una escena de otro tiempo; o, mejor aún, atemporal.

martes, 1 de septiembre de 2009

NUNCA JAMÁS

Durante los últimos tres meses, he terminado de escribir la “novela” que he estado escribiendo durante los últimos tres años.

La he terminado de escribir, sobre todo, bajo una sombrilla de Miko. No sabía que en Francia hubiese helados Miko. Sombrillas sí. Sabía de buena tinta que los franceses también utilizan sombrillas para protegerse del sol. Pero no sabía que hubiese sombrillas de Miko. Aunque, no se equivoquen, en los últimos tres meses no he probado ni un solo helado. Me sentaba bajo la sombrilla y escribía. Eso era todo. O casi todo. A veces tomaba un té. A veces un café. Otras veces unas cervezas. Rara vez un whisky. Mientras esto ocurría, mientras yo tomaba algo y escribía, Matisse –mi perro- me miraba fijamente, y jadeaba, y ladraba cuando se le hacía ya insoportable la espera para irnos de paseo (en mi familia, desde que mi abuelo llamó a su perro Manet, siempre hemos continuado la tradición de poner a nuestros animales nombres de célebres pintores). Así que de cuando en cuando dejaba de escribir y Matisse y yo nos íbamos de paseo a un parque cercano. Y en pleno paseo le lanzaba a Matisse una pelota. Y Matisse corría tras ella. Y Matisse me la traía de vuelta. Y yo le decía: muy bien, Matisse. Así se hace, Matisse. Estás hecho todo un campeón, Matisse. Y en una de estas, una encorvada anciana pasó a mi lado. Me miró frunciendo el ceño y, de pronto, empezó a insultarme. Al principio, cuando empezó a insultarme, pensé que era por llevar al perro suelto, sin correa ni bozal. Pero no, pronto me enteré de que su cabreo iba por otros derroteros. Lo que indignaba a aquella enclenque anciana, lo que le había ofendido tanto como para perder los nervios de manera desmedida, era que le hubiese puesto el nombre de Matisse al perro, que utilizase el apellido del insigne pintor francés para llamarle a viva voz en plena calle. En mitad de su iracundo ataque, aunque no era fácil comprender sus palabras entre tantos gritos e improperios, logré entender que Matisse era su pintor preferido, que un pintor es un pintor y un animal es un animal, que, aunque haya pintores que pinten como animales, un animal nunca debería llevar el nombre de pintor alguno.

Intenté disculparme. Procuré que aquella débil anciana no pasase un mal rato, que no le diese un infarto allí mismo. Pero nada pude hacer. Cayó al suelo en un abrir y cerrar de ojos. Cuando quise darme cuenta, se había ido al otro barrio. A ese barrio al que yo, si pudiese elegir, preferiría no ir nunca. Sí, preferiría no hacerlo. No ir nunca. No ir jamás. Nunca jamás.